Coimbra: Ein Ort portugiesischer Landes- und Geistesgeschichte und einer doppelten Tragödie

Es gibt zahlreiche Städte in Europa, die - was ihre Geschichte und kunsthistorische Stellung angeht - nach den ganz großen Orten gewissermaßen die zweite Gruppe bilden. Sie sind versteckter und weniger leicht erreichbar. Oft ist ihre Glanzzeit schon vorbei, was viel vom Zauber ihrer Gesamterscheinung ausmacht. Zu Städten dieser Art gehört in Portugal neben Évora oder Obidos ohne Zweifel die Stadt Coimbra. Schon ihr Name hat viel Klang. Für die Portugiesen ist Coimbra mehr als eine unter anderen. Die Stadt ist einmal die Hauptstadt des Landes gewesen.

Sie ist der Sitz der ersten und bis heute wichtigsten portugiesischen Universität und - dies vor allem - sie ist der Ort, in dem sich die vom portugiesischen Nationaldichter Luís de Camões dargestellte, romantisch-dramatische Geschichte des Königs Pedro und der Inês de Castro ereignet hat. Die lusitanische Variante der bittersüßen Melancholie, die suadade, soll von dort ihren Ausgang genommen haben. Man kann es wohl glauben, denn die Ereignisse, so wie sie im kollektiven Gedächtnis haften geblieben sind, sind von einer atemberaubenden Dramatik. In Coimbra kann man bis heute die Wege gehen und die Häuser sehen, in denen sie sich abgespielt hat.

Ein Geographie - wie geschaffen für eine wichtige und schöne Stadt

Die Stadt liegt etwas oberhalb der Mitte Portugals in der Landschaft Baira Litoral, dort wo der Fluss Mondego aus dem höheren Bergland zu Spanien hin in das niedrigere Hügelland der Küstenzone eintritt. Das enge Tal öffnet sich an seinem südlichen Ufer in eine Talaue, am nördlichen Ufer tritt das Bergland zuerst buchtartig zurück, um danach in einem nach allen Seiten hin steilen Bergvorsprung wieder bis unmittelbar an das Ufer des Flusses hervorzutreten. Auch nach der nördlichen Seite ist ein Tal eingekerbt, was die exponierte Lage des Berges noch deutlicher hervorhebt. Gleichgültig an welcher Stelle man sich innerhalb oder außerhalb der Stadt befindet, man erkennt sofort den vielfachen Wert dieser Topographie: Der nützliche Fluss, der Wasser und damit Fruchtbarkeit spendet, der frei stehende Berg, der gegen Angreifer schützt, und die flache Talsohle, die für die Versorgung der Stadt mit Lebensmitteln und für Gewerbe und Handel genutzt werden kann. Und schließlich kommt noch die großräumige Lage innerhalb der an dieser Stelle fruchtbaren und bevölkerungsreichen Landschaft Portugals hinzu.

Nach früheren Siedlungen waren es die Römer, die Westgoten und die islamischen Mauren, die aus diesen räumlichen Qualitäten ihre Vorteile zogen. Sie bauten auf der Höhe des Berges ihre Festungen und umfassten den steilen Burgberg mit starken Mauern. Bis heute ist diese Anordnung der inneren Stadt erhalten geblieben. Die Konturen des engeren Burgbezirks auf dem Gipfel sind nicht völlig parallel gegenüber dem Verlauf des Flusses, was der räumlich-plastischen Wirkung - vor allem wenn man das Panorama der Stadt vom gegenüberliegenden Flussufer überschaut - sehr entgegenkommt. Auf dem flachen Gelände vor den Toren der Bergstadt entstand im Lauf des Mittelalters die Unterstadt. Sie ist heute das lebhaft pochende Herz der Stadt, während die Altstadt ganz in der Enge der Gassen und im Bewusstsein des Alters und der Würde ihrer Geschichte versunken ist. Das Bild Coimbras ist von dieser räumlichen Anordnung geprägt, von der Vielfalt der drei Grundelemente, dem Fluss Mondego, der Ober- oder Burgstadt, der Alta, und der Unterstadt, der Baixa.

Coimbra als portugiesische Hauptstadt

Die Entwicklung der Stadt ist eng mit dem Entstehen des portugiesischen Staates seit dem 11. Jahrhundert verbunden. Die römischen Provinzen Lusitania und Galicia waren zu Beginn des 5. Jahrhunderts unter die Herrschaft der Sueben (im Gebiet des heutigen Galiziens) und im 6. Jahrhundert der der Westgoten geraten, germanische Stämme, die sich unter dem Druck der Hunneneinfälle seit 375 auf den Weg gemacht hatten und sich nach einem Exodus durch das in Auflösung begriffene Römische Reich auf der iberischen Halbinsel niederließen. Eine Adelsopposition gegen den westgotischen König Roderich hatte 702 die Mauren (von Mauretanien, d.h. dem heutigen Algerien und Marokko, abgeleitet) in das Land gerufen, die in ihrem Feldzug nicht nur die gesamte Halbinsel einnahmen, sondern bis tief in das fränkische Reich vorstießen und erst durch die Schlacht bei Tours und Poitiers 732 aufgehalten werden konnten. Der historischen Gerechtigkeit wegen sollte man aber hinzufügen, dass die Herrschaft der Emire und Kalifen von Cordoba eine wirtschaftliche wie kulturelle Blüte des maurischen Iberiens, Al Andalus, bewirkte. Von dem westgotischen Reich weiß man dagegen, dass die inneren Zwistigkeiten innerhalb der Königsdynastie und mit den Magnaten kein Ende nahmen und fast keiner der Könige friedlich im Bette starb.

Die Reconquista, die Rückeroberung des Landes unter die Herrschaft „christlicher“ Herren und Dynastien, ging von den nicht maurisch beherrschten kantabrischen und pyrenäischen Bergregionen des Nordens aus, wobei die Herrschaften Léon und Kastilien zunächst die wichtigste Rolle spielten. Das vereinigte Königreich Kastilien-Léon erstreckte sich seit dem 10. Jahrhundert über den gesamten nordwestlichen Teil der iberischen Halbinsel, seit der Mitte des 11. Jahrhunderts bildete der Mondego die Grenze zum maurischen Herrschaftsbereich.

Bedeutsam für die Entstehung eines eigenständigen Landes Portugals erwies sich, dass die Grafschaft Portucalia, das heutige Nordportugal mit den Städten Braga, Porto und Coimbra, zur Apanage der nachgeborenen Söhne der Herrscher des Königreiches Kastilien-Léon diente. König Alfonso VI. von Kastilien und Léon überließ die Grafschaft, die zu dieser Zeit schon bis zum Tejo-Fluss reichte und damit auch die künftige Hauptstadt Lissabon einschloss, seinem Schwiegersohn Henrique, einem Bruder des burgundischen Herzogs. Dieser lehnte die Lehnsoberheit Kastilien-Léons nach dem Tod seines Schwiegervaters ab, der erste Schritt in die Unabhängigkeit. Sein Sohn bezeichnete sich bereits als portugiesischer König, ein Anspruch, der nach dem Sieg über die maurischen Heere bei Ourique 1139 im heutigen Südportugal und der Errichtung eines Erzbistums in Braga gefestigt und schließlich durch die Anerkennung seitens der Könige von Léon-Kastilien 1143 und durch den Papst 1179 durchgesetzt werden konnte. Um die Mitte des 13. Jahrhunderts erstreckte sich das Portugal der Burgunderdynastie vom nördlichen Grenzfluss Minho (zu Galizien) bis zum Guadiana (zu Andalusien), d.h. in den Grenzen, die bis heute Bestand haben sollten.

Coimbra war seit 1064 unter christlicher Herrschaft und von 1139 bis 1260 die Hauptstadt des neuen Königreiches, danach stieg Lissabon zum Zentrum des Landes auf. Die von den Mauren übernommenen Anlagen auf dem Gipfelplateau wurden in diesen 120 Jahren zur königlichen Burg ausgebaut, und die Stadtmauern wurden erhöht und stark befestigt. Durch den herrschaftlichen Hof ergab sich ja die Notwendigkeit, weitere öffentliche Gebäude zu errichten, nach damaligem Verständnis vor allem Kirchen und Klöster. Dies geschah an verschiedenen Stellen. Inmitten des ummauerten Stadtgebietes entstand die Kathedrale, portugiesisch Sé. Als turmlose, romanische Wehrkirche beeindruckt sie durch ihre wuchtigen Formen bis heute. Die Wirkung der flächenhaften Fassaden und des dunklen, mit Ausnahme eines beeindruckenden Altars der späten Gotik (aus flämischer Schule) fast schmucklosen Innenraums werden noch durch die äußere Anlage sehr verstärkt. Sie liegt ja inmitten des steilen, dicht und hoch bebauten innersten Stadtgebiets auf einem kleinen Vorsprung, mehr in den Berg hineingebaut als aus ihm hervortretend. Der Platz vor der Hauptfassade selbst ist steil und hat zwischen den wie Schluchten wirkenden, verwinkelten Gassen, die von allen Seiten einmünden, einen Ausgleich zu schaffen. Das Ergebnis ist eine sehr lebendige Platzgestalt und viel Bodenhöhenprofil, in das sich die Außentreppe der Sé hinein schiebt. Der Hang ist so steil, dass der Kreuzgang des Klosters, zu dem die Kirche gehört, nur erheblich über dem Niveau des Bodens des Kirchenschiffes errichtet werden konnte. Und darüber erheben sich bereits die Stützmauern der Festung bzw. des königlichen Palastes.

Die anderen Gebäude mit herrschaftlicher Funktion wurden außerhalb der Alta in der Unterstadt errichtet. Den Übergang von der Burg- zur Vorstadt bilden auch heute noch zwei Tore, das Doppeltor Arco de Almedina noch aus arabischer Zeit, von dem aus die Gasse zur Sé hinauf führt, und das Tor zum Flussufer und zur Brücke über den Mondego. In nächster Nähe zum inneren Stadttor Arco de Almedina entstand das Kloster Santa Cruz, dessen Anlage heute neben der Sé und dem königlichen Palast das dritte stadtbildprägende, für das Alltagsleben besonders wichtige Gebäude Coimbras ist. Das Kloster Santa Cruz ist fast ebenso ehrwürdig und alt, im Charakter jedoch ganz anders als die alte Sé. Das Klostergebäude und der Kreuzgang bilden heute das Rathaus (Camara Municipal), der Anbau des Kollegiums ist heute ein Café. Kaffee zu trinken in einem Raum, in dessen Nischen Särge standen, ist nicht gerade das normalste Erlebnis. Die Kirche selbst ist durch eine Vielfalt der Stile gekennzeichnet, die Grabmale zeugen vom Anspruch der Granden, die auch nach dem Ende ihres Lebens Anerkennung und Glanz fordern. Ein weiteres Kloster, das aus der Zeit stammt, als Coimbra Hauptstadt war, entstand auf dem südlichen Ufer des Mondego. Es ist das Kloster Santa Clara, in dessen Mauern sich die Tragödie abspielte, die in Portugal jedermann kennt, die in der portugiesischen Literatur beginnend mit Camões ein bedeutendes Thema ist und die gewissermaßen den Boden bereitete auf dem sich lusitanische Melancholie und Schicksalsergebenheit, die als Saudade in der Welt bekannt ist, entwickeln konnte (soweit man an sie auch tatsächlich glaubt und sie nicht der Koketterie verdächtigt).

Die doppelte (oder mehrfache?) Tragödie

Es ist eine doppelte, wenn nicht mehrfache Tragödie, die sich im 14. Jahrhundert abspielte. Zunächst eine Liebestragödie zwischen Pedro, dem Sohn des damaligen Königs Afonso IV., und seiner Freundin Inês de Castro. Pedro hatte als Kronprinz eine Ehe mit Constança von Kastilien einzugehen, die 1340 geschlossen wurde. Im Gefolge der Braut, die wesentlich älter als der zwanzigjährige Pedro war und zudem noch von ihrem früheren Gemahl verstoßen worden war, befand sich die Hofdame Inês de Castro. Zwischen diesen beiden Menschen entstand eine Liebesbeziehung. Inês musste den portugiesischen Hof verlassen, aber nachdem Constança nur wenige Jahre später verstorben war, lebte das Paar heimlich getraut zusammen, vier Kinder wurden geboren, von denen zwei Söhne und eine Tochter überlebten. Der portugiesische Adel sah darin jedoch eine Gefährdung der portugiesischen Eigenständigkeit gegenüber Kastilien, vor allem aus Furcht vor einem zu starken Einfluss des Geschlechtes der de Castro auf den künftigen König. Der König gab dem Druck des Adels nach und eröffnete ein geheimes Gerichtsverfahren, das Inês als Hexe verurteilte.

Zu dieser Zeit hielt sich das Paar in Coimbra im Kloster Santa Clara auf der anderen Seite des Flusses Mondego auf. Als Pedro nicht anwesend war, nutzte der König die Gelegenheit, begab sich mit den Beratern in das Kloster, eröffnete der ahnungslosen Inês das Urteil, entfernte sich in einen Nebenraum und ließ das Urteil sogleich vollstrecken. Die Henker waren jene drei Berater und Richter, die den König überzeugt hatten, die Staatsräson vor die Sohnesliebe zu stellen. Dies geschah am 7. Januar 1355. Dass Pedro von seiner Mutter Beatrix gewarnt worden war und so die Tragödie hätte abwenden können, ist eines der zahlreichen, weiteren Geheimnisse um diese Untat.

Als Pedro wenige Jahre später seinem Vater auf den Thron folgte, kam die Stunde der Vergeltung und der Rache. Zwei der Berater des Königs, die an dem geheimen Verfahren und der Ermordung beteiligt waren, wurden vom kastilischen Hof, zu dem sie nach dem Tod des Königs Afonso geflohen waren, ausgeliefert. In Santarém ließ er sie grausam foltern und hinrichten. Man wird wohl annehmen dürfen, dass auch sie eher Opfer als Täter waren, weil sie einem Prinzip der Staatsräson unterworfen waren und nur die Rolle der Bauern in dem gefährlichen Spiel zwischen dem kastilischen Herrschafts-anspruch und der portugiesischen Selbstbehauptung spielten. Sie waren in einen teuflischen Kampf zwischen den Großen der Zeit hineingeraten. Nach einer anderen Interpretation waren gerade sie es, die den zaudernden König dazu gebracht hatten, letzten Endes die Untat zuzulassen. Ihr Verhalten ohne Reue noch in der Stunde ihrer überaus grausamen Hinrichtung stützt diese Sicht.

Es kam auch zur Stunde der Wiedergutmachung, wenn auch auf schauerliche Weise. Pedro ließ in der Sé zwei Thronstühle errichten. Der Leichnam der Inês, die im Klostergelände Santa Clara begraben worden war, wurde exhumiert. Der portugiesische Adel musste dem neuen König und dem Leichnam huldigen, und damit Inês Stellung als rechtmäßige Königin nachträglich anerkennen. Der Legende nach erfolgte die Huldigung durch Handkuss, nach anderer Überlieferung durch Kuss des Saumes ihrer Robe. Nach dieser Zeremonie wurde der Leichnam in einem denkwürdigen Trauerzug in das Kloster Alcobaça, der Grabkirche der portugiesischen Könige, überführt.

Damit ist jedoch diese außergewöhnliche Liebesgeschichte nicht beendet. Der Schmerz des Pedro führte ihn zu einer ungewöhnlichen Tat, die nach seinem Tod auch getreulich ausgeführt wurde. Im Kloster Alcobaça sind er und Inês in Prunksärgen bestattet und zwar einander gegenüberliegend in den beiden Querschiffen dieser einmalig schönen Kirche in franziskanisch-strenger Architekturauffassung. Die Begründung für diese Anordnung - so heißt es - war der Wunsch, dass sich das Paar am Tage der Auferstehung und des Jüngsten Gerichts sogleich gegenüberstehen werde - vielleicht der Beweis eines starken Glaubens, eines nicht nachlassenden Schmerzes über den Verlust, sicherlich das letzte Zeugnis einer ungewöhnlichen Bindung für die nachkommenden Generationen bis heute.

Pedro starb nach zehnjähriger Regierungszeit 1367, die durch die Entwicklung des Rechts und durch die Vermeidung von äußeren Konflikten geprägt war. Sein Abbild zeigt nach heutigem Verständnis einen alten Mann, gleichwohl er bei seinem Ableben erst 46 Jahre alt war. Man muss bei alledem bedenken, dass er, Inês und die anderen Personen, die noch erwähnt werden, blutjunge und leidenschaftliche Menschen waren, als sie ihre Taten und Untaten begingen.

Leonor Teles de Menezes

Die Tragödie sollte sich fortsetzen, wobei auch hier Coimbra teilweise zum Ort des Geschehens wurde. Der Nachfolger König Pedros war sein Sohn Fernando aus der Ehe mit Constança. Seinen Beinamen „der Schöne“ hat er sich nur durch sein Äußeres, nicht durch seine Handlungen verdient, denn er war ein wortbrüchiger Unruhestifter in einer auch für jene Zeit auffallenden Weise. Auf Zeiten der Untätigkeit folgten höchst ungereimte Versuche Tatkraft zu beweisen - mit für das Land gleichwohl schlimmen Auswirkungen unter anderem der Verwüstung Lissabons.

Auch in seinem privaten Verhalten war er mehr als unstet. Nach mehreren Heirats-versprechen mit Infantinnen der benachbarten Königstümer zur Absicherung seiner verwegenen Koalitionspolitik, setzte er schließlich eine Heirat mit der portugiesischen Adligen Leonor Teles de Menezes durch. Diese Frau hat es sich verdient, an die oberste Stelle der Liste der königlichen Intrigantinnen gesetzt zu werden. Ihr Problem war, dass sie keinen Thronfolger gebar, das einzige Kind aus ihrer Ehe war die Infantin Beatrix, ein Kind, das zur Absicherung der Koalitionsverträge des Vaters mit und gegen Kastilien missbraucht wurde. Es wurde noch vor seinem zehnten Lebensjahr viermal verlobt, einmal hatte es - achtjährig - ein königliches Beilager mit dem noch jüngeren Infanten Kastiliens zu bestehen.

Die Handlungen der Leonor Teles hatten zum Motiv, ihre Stellung nach einem möglichen Ableben des Königs zu sichern. Dies war nur im Rahmen einer Regentschaft für ihre Tochter möglich. Diesem Ziel stand entgegen, dass die zwei Söhne der Inês de Castro, João und Dimiz, als Thronanwärter vorhanden waren. Diese waren ja durch die oben beschriebene postumen Krönung der Inês legitimiert und damit Thronanwärter nach dem Tod des alternden Fernando, ihrem Halbbruder. Die Intrige der Leonor Teles, um João aus dem Rennen zu werfen, war mehr als perfide. Sie ließ ihm zutragen, dass sie an seine Verheiratung mit ihrer Tochter Beatrix dächte, damit wäre der Thronanspruch des João endgültig gesichert. Und zusätzlich ließ sie ihm hinterbringen, dass seine Frau, Maria, ihn betrüge. Von diesen unwahren Versprechungen und Zuflüsterungen geblendet ermordete er seine Frau. Dieses Verbrechen geschah im Palast de Sobre-Ripas in der Altstadt Coimbras. João konnte danach nicht mehr daran denken, portugiesischer König zu werden und ging in das Exil nach Kastilien; das Ziel der Leonor Teles war somit zunächst erreicht. Das abgrundtief Grausame dieser Intrige wird noch deutlicher, wenn man erfährt, dass die unglückliche Maria die Schwester der Leonor Teles war.

Leonor Teles, die um ihre Ziele zu erreichen noch eine weitere ruchlose Tat beging, scheiterte schließlich. Sie ist in ihrer dynastischen Verblendung auch tragisch zu nennen, wenn auch auf eine sehr unangenehme Weise. Ein anderer Stiefbruder ihres Mannes, ein weiterer João aus einer anderen Verbindung Pedros, errang letztlich die Krone eines von Kastilien-Léon unabhängig bleibenden Portugals. Dazu war eine Schlacht zwischen einer übermächtigen kastilischen und der portugiesischen Streitmacht erforderlich, die gleichwohl siegreich für die portugiesische Seite ausging. Dies ereignete sich in Aljubarrota am 14. Aug. 1385 ebenfalls südlich von Coimbra. An diesem Ort - lapidar Batalha (Schlacht) genannt - entstand als Folge eines Gelübdes vor der Schlacht ein Klosterkomplex, der zu den Weltwundern der Gotik gehört. Gibt es noch ein verspätetes Nachspiel der Tragödie? Als über alle diese Ereignisse die Zeit und viele nachfolgende Generationen schon längst vergangen waren, sollten es Soldaten der napoleonischen Armee sein, die 1809 in Portugal eingefallen waren und auf der Suche nach Kostbarkeiten die Prunksärge von Pedro und Inês aufbrachen und schändeten.

Coimbra: Das Oxford Portugals

Zur Zeit der Ereignisse um Pedro und Inês de Castro war Coimbra schon nicht mehr portugiesische Hauptstadt, die Stadt sollte aber nicht das Schicksal einer abgesunkenen Stadt „mit Vergangenheit“ erdulden müssen. Dem stand schon die Bedeutung der Stadt für die Region zwischen Lissabon und Porto entgegen. Das nationale Zentrum für Bildung und Wissenschaft wurde die Stadt dadurch, dass die 1290 gegründete Universität von Lissabon nach Coimbra umgesiedelt wurde, mit endgültiger Wirkung seit 1537, ein frühes Beispiel einer Dezentralisierung und einer Ausgleichsmaßnahme. Erst 1910 sollte in Portugal eine weitere Universität gegründet werden.

Damit kehrte die Dynamik in Coimbras Burg auf dem Gipfelplateau der Alta und in die alten Paläste wieder ein. Der Kern der Universität ist bis heute der alte königliche Palast, der durch Hinzufügungen aller Jahrhunderte ein sehr eigenes Gepräge hat. Der beschwerliche Aufstieg wird belohnt, zum einen durch den Blick auf die Dächer der Alta, die so dicht gedrängt sind, dass sie wie eine Gesamtskulptur erscheinen, zum anderen durch den Besuch der phantastischen barocken Universitätsbibliothek. Durch den Bau der zweiten, barocken Kathedrale und durch Begradigung des Straßengefüges wurde das Gipfelplateau später erneuert. Ein anderer, der in Coimbra als Ökonomieprofessor tätig war und dann für lange Zeit in Portugal eine faschistische Diktatur anführte, sollte es sein, der einen Teil der alten Universitätsgebäude abreißen ließ und dort gesichtslose, nicht markante sondern markig-faschistische Institutsblöcke bauen ließ.

Im 19. Jahrhundert wurden im übrigen einige Grundelemente der bürgerlichen Stadtarchitektur jener Zeit hinzugefügt. Ein neoklassizistischer Bahnhof, ein Hotel in viktorianischer Bauauffassung, ein in die nördliche Taleinkerbung sehr geschickt hineinkomponierter Alleenzug mit Stadtpark, Vergnügungs- und Versammlungsstätten und der Bau von Professorenvillen an den Hängen mit viel Symbolik des Jugendstils haben der Stadt neue Elemente hinzugefügt, ohne ihre Ästhetik zu zerstören. Dass in unseren Jahrzehnten einige in der ja nicht großen Stadt völlig unnötige Wohn-hochhäuser mit bemühter Optik an den Rändern - jedoch leider gut sichtbar - gebaut wurden, um Modernität zu signalisieren, ist mehr als bedauerlich. Man kann sagen, dass sie schon heute ziemlich „alt aussehen“.

Die Stadtbildpflege sollte in Städten wie Coimbra Vorrang besitzen. Coimbras historisches Erbe ist keine Last, sondern der mit Abstand wichtigste Grund die Stadt zu schätzen - und sie eines Tages aufzusuchen. Eine schöne Stadt mit einer bewegten Geschichte und ein Ort, der ein Teil der Vielfältigkeit Europas ist. Dass diese eine im Grunde kulturelle Vielfalt und Gemeinsamkeit ist, dafür ist Coimbra ein sehr gutes Beispiel.

Zuerst erschienen in der Zeitschrift „Der Landkreis“ 11 / 2000

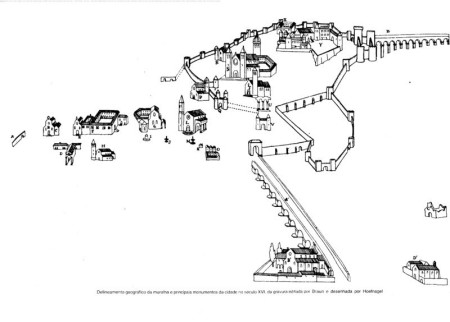

Coimbra als Nachzeichnung auf der Grundlage der beiden großen Städtekartographen Braun und Hogenberg. Mitte und rechts oben die Altstadt auf dem Hügel, mit dem Schloss der Könige und der alten Sé, die Kathedrale. Mitte unten das Stadttor zur Neustadt, unmittelbar dahinter der Palast Ripas. Eine der beiden Orte der geschilderten Tragödien. Auf der anderen Seite des Mondegos das Kloster, der zweite Ort. Die Brücke führt über den Mondego - Fluss.